“무는 호랑이는 뿔이 없다”는 우리 속담이 있다. 범이 무용을 자랑해도 권위의 상징인 뿔은 없다는 말이다. 반대로 뿔 짐승은 송곳니가 없다. 초식동물이라 그렇다. 사자성어로 ‘각자무치(角者無齒)’라 한다. 《여씨춘추》에서는 몇 가지 예를 더 들었다. 열매가 많은 나무는 키가 크지 못한다. 이를 사람에게 비유한다면? 모든 것에서 지혜롭고자 하는 자는 공을 이루지 못한다고 했다. 이것이 하늘이 이치이다. 이 책은 진시황의 진(秦) 제국의 기틀을 놓았던 여불위(呂不韋)의 주도 아래 제왕의 통치술을 위한 백과사전으로 편찬된 것이다. 그러나 통치자와 학자의 입장은 다르다. 나라를 다스리려면 뜻을 널리 가져서 갖가지 지혜를 추구하는 지식 전문가를 만나고, 일의 선후를 따지고 마지막으로 집중력을 잃지 말아야 한다. 무슨 말인가? 《호사》 저작자였던 이서우(李瑞雨)의 <우언> 한 편을 음미해 본다. 표범이 조물주에게 여쭈었다. “신이 사람에게 잡히는 이유는 털가죽이 재앙이 되기 때문입니다. 털 벗긴 가죽으로는 사람이 겨울을 날 수도 없습니다. 청컨대 양과 바꿔 주십시오.” 조물주는 표범에게 “좋다”고 하고는 양을 불러서 말했다. 양이 이르기를, “신은 고기가 맛

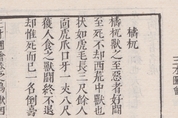

역사는 동아시아 문명권의 특징을 대표한다. 그것은 마치 인간에 대한 최종심으로 여겨진다. 전통 시대의 역사는 통치자의 말[言]과 일[事]을 기록하면서 속뜻을 밝히고 시대를 평가해 왔. 서구 문명권에서 역사(historia)는 사건의 기술이자 이야기일 뿐이며 그에 대한 최종적 가치 판단은 종교의 영역이었다. 이야기가 소설로 발달하면서 동아시아는 역사를 가장하지만 유럽은 고백록을 연원으로 삼는다. 동아시아인은 신의 이름을 걸기보다는 역사의 평가를 두려워했다. 그렇다면 ‘범의 역사’를 기술하는 사람은 어떤 속뜻을 지닌 것인가? 다음 서문은 ‘역사’의 내력과 의미를 곡진하게 풀어내고 있다. ‘사(史)’란 왕의 관리로서 그 말과 일의 찬술을 맡는 직책이다. 세상에 대단한 변론과 지식을 지닌 선비들은 제 능력을 자부하지만 사관의 붓대를 얻어 시대의 전범을 만들어낼 수 없는 경우가 종종 있었다. 반드시 마음이 근질거려 덮어둘 수가 없는 사람이 있게 마련이다. 그들은 만물의 실상을 캐고 소설 더미를 들춰내어 글을 만들면서 ‘사(史)’라는 이름을 붙이곤 했다. 그러한 경우 반드시 사관의 직책이 아닐지라도 누구나 역사를 집필할 수 있고, 제왕의 일이 아니더라도 어떤 사물이든

몇 해 전에 이날치 밴드의 <범 내려 온다>라는 노래가 크게 유행했다. 한국관광공사 제작한 유트브 <Feel the Rhythm of Korea>의 커버 곡이다. 해학적인 힙합 댄스와 함께 “판소리가 조선의 힙합이며 랩”이라는 K-컬쳐의 저력과 현재성에 세계가 찬탄하고 애호했다. 그 덕분에 한국의 도시와 자연은 너무도 자연스럽게 젊은 문화의 공연장이 됐다. 21세기에 한국형 호랑이 ‘범’은 그렇게 되살아났다. [한국관광공사 이날치 밴드 + 앰비규어스 댄스컴퍼니 홍보영상] 그러나 원작 <수궁가>에서 토끼와 자라의 지혜 다툼에 범이 산에서 내려와 할 수 있는 일은 한바탕 소동일 뿐이다. 아닌게 아니라 그 케이 힙합의 유행 당시에 정치권에서는 은근슬쩍 “범 내려 온다”는 소문을 누군가 맹호출림(猛虎出林)의 뜻으로 퍼뜨린 건지, 아니면 자연스레 대중이 노래말에서 정권에 맞서는 칼잡이 누군가를 연상한 건지 새로운 권력자 유형을 호출하고 있었다. 그 이후 범 내려 온다는 풍문은 사실이 되고 나라는 온통 호환으로 난리 아닌 난리를 호되게 겪고 있는 중이다. 그 노래가 과연 예언시였는지 참요(讖謠)였는지는 후대 역사가 판가름해 줄 것이다.

* 성명 : 윤주필(尹柱弼) 칼럼니스트. - 문학박사(한국학대학원). - 현, 단국대학교 명예교수. * 한국 고전문학과 동아시아 비교문학을 연구하며 30년간 강단에 섰다. 특히 우언과 알레고리 문학에 오랫동안 천착했다. 현재 관련 저술의 마무리 작업에 몰두하고 있다. 이번에 연재하는 “한국과 동아시아의 범(虎) 이야기” 글감은 그 연구과정에서 얻은 부산물로, 지식 대중과 지혜를 나누고자 한다. 우보의 느릿함 속에서 새매의 날랜 포착이 있기를 희망한다.