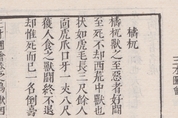

범을 점잖게 ‘산군(山君)’이라 부른다. 산속 임금이라는 뜻에서 범을 가장 높혀 부르는 호칭일 것이다. 16세기 명나라 강남의 문인 왕치등(王穉登)은 『호원(虎苑)』을 편찬하면서 일곱 번째 「위맹(威猛)」편을 두었다. 길짐승 최상위 포식자인 범의 위엄과 용맹을 상징하는 모습이나 이야기를 모았다. 찬사(讚辭)에서도 이른바 ‘산군’이라는 호칭에 걸맞은 심상을 그리면서 ‘왕의 DNA’가 어떤 것인지 나타냈다. 그러나 남성성을 찬미하는 듯한 가부장적 가치관이 투영된 이야기도 있어 자연세계와 동떨어진 인간문화의 편향성을 반영하기도 한다. 우선 몇 대목 인용하면서 음미해 보기로 한다. ○ 범은 아이를 먹지 않는다. 아이는 어리숙해서 범을 두려워하지 않으므로 잡아먹을 수가 없다. 아울러 취한 사람을 먹지 않는다. 반드시 깨어나기를 기다려 비로소 잡아먹는다. 사실 깨어남을 기다리는 게 아니라 사람이 두려워하기를 기다리는 것이다. ○ 범은 개를 먹으면 취하니 개는 범의 술이다. ○ 범은 구부러진 길을 가지 않는다. 범을 만난 사람이 구비진 길로 유인해 가면 피해 갈 수 있다. ○ 범이 굶주리면 과실 열매를 씹어먹기도 하니 짐승만 고집하진 않는다. 그런데 사람을 먹을 때면 남

창호지 하나로 세상을 가리지만 방안 가득 햇살을 머물게 하고 보름달과 함께 한 이불 덮고 옛정을 나눌 수 있게 하는 것이 바로 한국의 창호이다. 호랑이가 곶감 이야기를 듣고 ‘걸음아 날 살려라’ 꽁지 빠지게 도망가게 한 곳이 초가집 창호 밑이다. 한국의 집에 설치된 창호는 창(窓)과 호(戶)로 구분된다. 엄밀히 따진다면 창은 햇빛과 바람을 방안에 들이기 위한 구조물이고, 호는 사람이 방에 출입하기 위해 만든 시설물이지만 창호라는 이름으로 명확한 구분 없이 사용되나 서양의 경우에는 ‘door'와 ’window'는 완전히 구분하여 사용하였다. 한국의 창호는 한국 건축의 아름다움을 돋보이게 하는 매력을 지니고 있다. 이뿐만 아니라 단순히 방안 출입의 기능으로만 만든 것이 아니라 한국의 창호에는 한국인의 염원을 표출하고 있다. 그래서 창호의 이름도 다양하다. 먼저 그 기능적인 면으로 창호를 분류하면 여닫이, 마당이, 들어열개 등으로 다양하다. 여닫이는 문틀에 돌쩌귀를 박아 창호를 바깥쪽으로 당겨서 열개하는 밖 여닫이가 대부분이다. 이 여닫이 안쪽에는 이중의 창호를 설치하여 추위와 비바람을 막게 하는 미닫이를 설치하는 경우가 많다. 미닫이는 문틀을 짤 때 가로로 아래

“무는 호랑이는 뿔이 없다”는 우리 속담이 있다. 범이 무용을 자랑해도 권위의 상징인 뿔은 없다는 말이다. 반대로 뿔 짐승은 송곳니가 없다. 초식동물이라 그렇다. 사자성어로 ‘각자무치(角者無齒)’라 한다. 《여씨춘추》에서는 몇 가지 예를 더 들었다. 열매가 많은 나무는 키가 크지 못한다. 이를 사람에게 비유한다면? 모든 것에서 지혜롭고자 하는 자는 공을 이루지 못한다고 했다. 이것이 하늘이 이치이다. 이 책은 진시황의 진(秦) 제국의 기틀을 놓았던 여불위(呂不韋)의 주도 아래 제왕의 통치술을 위한 백과사전으로 편찬된 것이다. 그러나 통치자와 학자의 입장은 다르다. 나라를 다스리려면 뜻을 널리 가져서 갖가지 지혜를 추구하는 지식 전문가를 만나고, 일의 선후를 따지고 마지막으로 집중력을 잃지 말아야 한다. 무슨 말인가? 《호사》 저작자였던 이서우(李瑞雨)의 <우언> 한 편을 음미해 본다. 표범이 조물주에게 여쭈었다. “신이 사람에게 잡히는 이유는 털가죽이 재앙이 되기 때문입니다. 털 벗긴 가죽으로는 사람이 겨울을 날 수도 없습니다. 청컨대 양과 바꿔 주십시오.” 조물주는 표범에게 “좋다”고 하고는 양을 불러서 말했다. 양이 이르기를, “신은 고기가 맛

속담에 ‘처서가 지나면 모기 입이 비뚤어진다.’는 말이 있다. 무더위로 인한 힘든 마음을 여름 모기에 빗대어 더위도 한풀 꺾일 것이라는 기대 속에 얼마 남지 않은 여름을 건강하게 지내고자 하는 긍정의 에너지를 불러 힘을 내게 하였다. 그러나 요즘 사람들은 여름이면 시원한 에어컨만 생각하여 집 안의 모든 창문을 꼭꼭 닫아 공기가 빠져나가지 못하게 한 뒤 냉방기를 가동하여 시원함을 느끼나 이것은 이내 감기에 걸리기 쉬운 여름나기 방법이다. 그러나 우리 옛 조상들의 여름 나기는 지금과는 사뭇 다른 멋짐이 있었다. 시원함을 즐기기 위해서 우선 서늘한 그늘을 찾아서 바람이 잘 통하는 곳에 자리를 깔았다. 집 안에서는 모든 창문을 열어젖혀 사방을 트이게 해 자연의 바람이 통과하길 기다렸다. 그래도 바람이 들어오지 않으면 커다란 부채를 설렁설렁 흔들어 여유롭게 땀을 식히며 바람이 들어오길 기다리곤 했다. 옛날 말에 "가을에 추수하여 곡식 팔아 첩을 사서 동짓날 긴긴밤을 첩과 함께 지냈건만, 오뉴월이 돌아오니 첩을 팔아 부채 산다."라는 이야기가 있었다. 오죽하면 오뉴월 삼복더위에 가족을 팔까? 추위는 견딜 수 있다지만 더위는 견디기 힘들다는 역설적인 노래로 부채의 소중함

역사는 동아시아 문명권의 특징을 대표한다. 그것은 마치 인간에 대한 최종심으로 여겨진다. 전통 시대의 역사는 통치자의 말[言]과 일[事]을 기록하면서 속뜻을 밝히고 시대를 평가해 왔. 서구 문명권에서 역사(historia)는 사건의 기술이자 이야기일 뿐이며 그에 대한 최종적 가치 판단은 종교의 영역이었다. 이야기가 소설로 발달하면서 동아시아는 역사를 가장하지만 유럽은 고백록을 연원으로 삼는다. 동아시아인은 신의 이름을 걸기보다는 역사의 평가를 두려워했다. 그렇다면 ‘범의 역사’를 기술하는 사람은 어떤 속뜻을 지닌 것인가? 다음 서문은 ‘역사’의 내력과 의미를 곡진하게 풀어내고 있다. ‘사(史)’란 왕의 관리로서 그 말과 일의 찬술을 맡는 직책이다. 세상에 대단한 변론과 지식을 지닌 선비들은 제 능력을 자부하지만 사관의 붓대를 얻어 시대의 전범을 만들어낼 수 없는 경우가 종종 있었다. 반드시 마음이 근질거려 덮어둘 수가 없는 사람이 있게 마련이다. 그들은 만물의 실상을 캐고 소설 더미를 들춰내어 글을 만들면서 ‘사(史)’라는 이름을 붙이곤 했다. 그러한 경우 반드시 사관의 직책이 아닐지라도 누구나 역사를 집필할 수 있고, 제왕의 일이 아니더라도 어떤 사물이든

몇 해 전에 이날치 밴드의 <범 내려 온다>라는 노래가 크게 유행했다. 한국관광공사 제작한 유트브 <Feel the Rhythm of Korea>의 커버 곡이다. 해학적인 힙합 댄스와 함께 “판소리가 조선의 힙합이며 랩”이라는 K-컬쳐의 저력과 현재성에 세계가 찬탄하고 애호했다. 그 덕분에 한국의 도시와 자연은 너무도 자연스럽게 젊은 문화의 공연장이 됐다. 21세기에 한국형 호랑이 ‘범’은 그렇게 되살아났다. [한국관광공사 이날치 밴드 + 앰비규어스 댄스컴퍼니 홍보영상] 그러나 원작 <수궁가>에서 토끼와 자라의 지혜 다툼에 범이 산에서 내려와 할 수 있는 일은 한바탕 소동일 뿐이다. 아닌게 아니라 그 케이 힙합의 유행 당시에 정치권에서는 은근슬쩍 “범 내려 온다”는 소문을 누군가 맹호출림(猛虎出林)의 뜻으로 퍼뜨린 건지, 아니면 자연스레 대중이 노래말에서 정권에 맞서는 칼잡이 누군가를 연상한 건지 새로운 권력자 유형을 호출하고 있었다. 그 이후 범 내려 온다는 풍문은 사실이 되고 나라는 온통 호환으로 난리 아닌 난리를 호되게 겪고 있는 중이다. 그 노래가 과연 예언시였는지 참요(讖謠)였는지는 후대 역사가 판가름해 줄 것이다.

* 권중서(權重瑞) 칼럼니스트 * 방송통신대학교 국문학과를 졸업하고 동국대 문화예술대학원에서 불교미술을 전공하였다. 문화학자, 작가, 방송인, 한국문화해설전문가로 활동하며 책을 읽고 글을 쓰며 사진을 찍고 있다. BBS불교방송 TV《재미있는 사찰 속 불교미술》, 부산불교방송 《명품 불교미술을 찾아서》, KBS 제3라디오 《종교와 인생, 믿음으로 사는 삶》, 월간심평 『역사 속으로』, 불교신문 『불교미술의 해학』, 『죽기 전에 꼭 가봐야 할 사찰』, 월간화산 『용주사의 불교미술, 주련, 벽화이야기』, 한국식품연구원 『음식과 문화』, 『문화트레킹』, 월간판전 『불교미술을 보는 안목』 등 방송과 집필, 유튜버로 활동하고 있다. * 저서로는 《불교미술의 해학(불광출판사)》, 《사찰의 문과 다리(대한불교진흥원)》, 《한국 용의 원형과 변용(교학사)》, 《스님, 계십니까(지식노마드)》가 있다. 특히《불교미술의 해학》은 불교출판문화대상과 이 시대의 명저에 선정된 바 있다. * 수상 경력으로는 부총리겸제정기획부장관상, 법무부 장관상, 농림수산부장관상, 조계종 총무원장상 등이 있다.

* 성명 : 최종환 칼럼니스트 / 68세 - 현, 현산엔지니어링 대표이사 * 자격 : - 한양대 공과대학 토목전공 - 도로 및 공항 기술사, 건설사업관리 책임기술자 * 경력: - ㈜ 환경그룹 사장 - ㈜ 경원엔지니어링 대표이사 - 건설교통부 장관 표창

* 성명 : 윤주필(尹柱弼) 칼럼니스트. - 문학박사(한국학대학원). - 현, 단국대학교 명예교수. * 한국 고전문학과 동아시아 비교문학을 연구하며 30년간 강단에 섰다. 특히 우언과 알레고리 문학에 오랫동안 천착했다. 현재 관련 저술의 마무리 작업에 몰두하고 있다. 이번에 연재하는 “한국과 동아시아의 범(虎) 이야기” 글감은 그 연구과정에서 얻은 부산물로, 지식 대중과 지혜를 나누고자 한다. 우보의 느릿함 속에서 새매의 날랜 포착이 있기를 희망한다.

* 성명 : 최한결 칼럼니스트 / (피아니스트, 37세) * 학력: - 서울예고 피아노과 재학 중 도독. - 독일 베를린 한스아이슬러 국립음대 전문 연주자 과정 졸업. - 독일 에센 폴크방 국립음대 최고 연주자 과정 최우수 졸업, - 실내악 과정 전문 연주자 과정 졸업. - 현, 에티카 앙상블 단원, 전북대학교 강의중 * 경력 - 독일 라디오 WDR3 출연 라이브 연주 - 리투아니아 대사관 초청 Vilnius에서 연주 - Klavier-Festival Ruhr 주최 ExtraSchicht 초청연주 - Bochum Jahrhunderthalle Yehudi Menuhin 'Live Music Now' 장학재단 연주자, Folkwang Agentu-- r 소속 연주자 역임 - 서울 아카데미 앙상블 협연