우리나라 사람 중에 용(龍)을 모르는 사람은 거의 없지만 본 사람도 없다. 그러나 우리 꿈속에서는 많은 용이 나타나고 그로 인해 모든 것이 잘 풀릴 것이라는 희망과 기대를 한다. 그래서 설날의 용꿈은 꿈 중의 최고로 한해의 소원을 모두 다 이룰 수 있다는 기대 속에 사람들이 섣달 그믐날 용꿈을 꾸라는 덕담으로 새로 시작될 한해의 안녕을 기원하였다. 특히 올해는 청룡의 해라고 떠들썩하다. 단기(檀紀) 4357년, 갑진년(甲辰年)은 청룡이 하늘을 날아오르는 해라고 한다. 청룡은 동방에 위치하여 머리가 되고, 시초가 되고, 즐거운 일이 되고, 봄의 생명이 되어 길한 경사로움으로 모든 것을 이루어지게 한다고 믿어왔다. 서양에서는 용을 뱀과 같이 물리쳐야 할 악으로 인식되어 왔지만 동양에서는 신비한 능력과 무궁무진한 조화로 최고의 권위를 가진 상상의 동물로 일찍부터 우리 민족 속에 자리 잡고 있었다. 5세기 초에 세워진 「광개토대왕비문」에 나타난 황룡은 고구려 시조 주몽이 천제지자(天帝之子) 즉 하늘의 아들임을 나타내고 있어 일찍부터 용과 함께하여온 민족임을 알 수 있다. 또 삼국을 통일한 문무대왕은 ‘죽어서 동해의 용이 되어 왜구를 물리치겠다.’는 유언을 남겨 신라

흔히들 아는 이야기지만 옛말에 ‘호랑이보다 더 무서운 곶감’이란 말이 있다. 산이 많은 우리나라는 호랑이가 많았다. “조선 사람은 일 년의 반은 호랑이를 잡으러 다니고, 또 반은 호랑이가 사람을 잡으러 다닌다.”는 말이 생겨날 정도였다고 한다. 그러나 어린아이는 호랑이가 오건말건 울며 때를 써서 먹고 싶은 곶감을 먹고 호랑이도 물리쳤으니 일석이조가 되었다. 이뿐만 아니라 감은 겨울철 감기 예방에 최고의 약이였다. 약이 귀했던 시절 곶감은 비타민이 풍부해 호랑이보다 더 무서운 감기를 물리치는 존재였다. 감에 들어있는 카로티노이드는 비타민 A로 전환되고, 비타민 C 역할을 하는 아스코르브산은 감귤의 약 2배 정도 된다니 겨우내 두고두고 먹는 종합 비티민이 되었던 셈이다. 요즘처럼 제철 과일이 철모르는 과일에게 자리를 빼앗긴 시대가 되어버렸지만, 그래도 눈 내리는 겨울 밤 곶감 한 입 베어 물고 그 달콤함을 생각해보면 문지방 밑에서 곶감 이야기를 듣던 호랑이가 그리워지기도 한다. 감은 익은 상태와 가공방법에 따라 다양한 이름으로 불러진다. 익은 상태에 따라 감을 빨리 먹기 위해 익지 않은 땡감을 소금물에 담가 떫은맛을 뺀 침시(沈柿), 잘 익어 먹기에 딱 좋은 연

딸아이가 직장을 옮기는 틈새에 말미를 얻어 가족 여행을 급하게 계획했다. 무비자이며 한국에서 가까운 대만을 택했다. 타이페이(臺北)의 관문인 타오위엔(桃園) 국제공항에 도착하니 “풍광우일신(風光又一新)”이라고 휘갈겨 쓴 커다란 세예 작품이 공항 대청에서 우리를 맞이했다. 대만 관광청에서는 국제관광진흥책으로 ‘여행지원금’을 지급하고 있다는 사실을 도착해서 알았다. 대만달러 5,000원(한국돈 20여만 원 상당)의 전자 바우처 내지 숙박 할인쿠폰을 24시간 이전에 신청한 여행객이 공항 도착시 추첨을 통해 교부한다는 내용이다. 당첨됐다는 한국 관광객들을 여행 기간 동안에 여럿 만나고는 챙기지 못한 것이 살짝 아쉬웠다. 그러나 대만의 일신된 면모는 의외의 장소에서 느낄 수 있었다. ‘얼얼바(二二八) 평화 기념 공원’을 방문해서 위령탑과 화해 촉구의 기념문을 보고는 우리 제주 4.3사건과 평화공원을 아프게 떠올렸다. 그리고 공원 전면에 위치한 국립대만박물관에서는 중국이 아닌 대만의 역사와 자연사를 관람했다. 대만 원주민들의 생활 유품관을 지나자 17세기 네덜란드인들이 그린 수채화 풍의 <타이욘(Taioan)>을 모사한 체험형 전자지도 시뮤레이숀이 전시되어

옥 같은 이슬은 영롱하여 가을빛은 서늘한데(玉露團團秋色凉) 가을바람이 몇몇 가지에 노란 꽃을 터트렸네(金風折盡數條黃) 떨어진 꽃부리는 벌써 영균의 찬에 들어갔고(落英曾入靈均餐) 한 움큼 잡은 것 이미 팽택의 술잔에 떠 있네(盈把已浮彭澤觴) 매월당 김시습이 지은 이 시는 도연명의 국화사랑과 연관시켜 읊은 것으로 찬 서리에 굽히지 않고 은은한 향기를 풍기는 가을 국화에 숨어사는 자신을 투영하였다. 가을 국화는 차가운 서리 발에도 견디며 시들어도 끝까지 그윽한 향기를 풍긴다고 하여 세상 사람들은 선비의 절개를 상징하는 식물로서 ‘사군자(四君子)’의 하나로 일컫는다. ‘기다림’, 이는 생각만 해도 다가올 미래에 희망의 메시지가 아닌가. 현재의 고통도 기꺼이 감수하며 환희와 기쁨을 그리는 꺼지지 않는 등불이 아니던가. 봄꽃들이 북풍한설(北風寒雪)을 견디며 순풍이 불기를 기다렸다가 앞 다퉈 피는 장관을 연출한다면, 그토록 아름다운 봄을 모른 척하다가 낙목한천(落木寒天)에 홀로 피는 국화는 그 누구를 기다리는가? 시인 서정주는 ‘국화 옆에서’라는 시에서 국화를 기다림 그 자체로 표현했다. 소쩍새가 울며 기다렸고, 또 그렇게 천둥이 기다렸고, 끝 모를 그리움으로 잠도 아니

오늘날 동아시아는 여러모로 세계사의 중심으로 거듭나고 있다. 한미일과 북중러의 신냉전 체제가 구축되는 듯한 외교적 움직임은 한반도를 둘러싸고 전지구 이해득실의 전선이 첨예하게 충돌할 듯한 조짐으로 느껴진다. 그러한 움직임은 20세기 냉전 대결이 재발된 것에 불과하다고 할까? 17세기 동아시아는 격동의 시대였다. 특히 한반도의 유교국가였던 조선은 여러 차례 국제전에 연루되고 싸움터를 내주어야만 했다. 국내적으로는 16세기말 일본의 침략을 물리치기 위해 엄청난 희생을 치루고 전후 수습책을 지속했어야만 했지만, 유교적 명분을 내세운 구테타에 의해 정권이 바뀌고 중국 북방의 신흥국가 후금 혹은 청나라의 침략을 막아내지 못했다. 이 시기 4명의 조선 문인들은 <산군전>이라는 우언 작품을 연달아 창작했다. 산중 통치자가 되기까지도 험난한 여정이었지만 산군이 되고 나서도 권한과 책임에 따르는 명암이 심하게 엇갈렸다. 범의 등극은 이마에 왕(王)자가 새겨져 있어서가 아니라 절륜한 용맹함 덕분이지만, 권력의 자리에는 이미 사나움과 잔인함이 그림자처럼 드리워져 있다. 그러나 폭력의 한 가운데에서도 나름의 교훈을 찾을 수 있어 다시금 음미할 필요가 있다. 중세 질서가

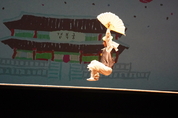

안성은 편안하게 사람과 사람을 연결하여 맞춤 그대로 소통하게 한다. 먼저 고객의 손과 발에 맞추어 불편함이 없게 하고 그다음 눈에 들게 하여 기분을 맞추고, 마음에 들게 하여 행복을 맞추어 준다. 손과 발이 유별나게 열정적인 안성사람들은 안성맞춤의 원조인 안성유기를 만들었고, 쌀농사를 잘 지어 전국 최고의 밥맛을 자랑하고 그 쌀로 술을 담그니 최고의 막걸리가 나왔다. 요즈음 안성은 바우덕이의 줄타기로 관광객의 마음을 맞추고, 안성의 유기는 사람의 눈을 맞추고, 안성의 막걸리와 쌀밥은 팔도사람의 입맛을 맞춘다. 옛날 안성은 지형적으로 삼남(三南)을 연결하는 중요한 전략적 요충지였다. 고구려, 백제, 신라의 각축장으로 4세기 이전에는 백제지역, 5세기에는 고구려 영토가 되었으며, 6세기에 신라가 한강유역까지 진출하면서 신라의 영토에 편입되는 등 삼국, 후삼국의 모퉁이에서 전쟁에 시달리는 고초를 겪었다. 또 안성 주변은 산이 깊어 수많은 도적들의 은거지가 되기도 하였다. “도적들이 칠장사 샘물을 마실 때는 분명 금 바가지였지만 소굴로 가져가면 박 바가지였다. 몇 번을 해도 마찬가지였다. 하찮은 바가지에도 탐욕이 앞서니 도적의 욕심을 불심으로 바꾼 혜소국사의 신통력

아침저녁으로 불어오는 서늘한 바람으로 지루한 장마도, 뜨거운 불볕도 한풀 꺾였다. 멀리서 들려오는 귀뚜라미 소리는 잊고 지낸 어린 날의 동요인양 그리움을 불러일으킨다. 고향의 부모님은 잘 지내시는지? 빌딩사이로 초라하게 내민 둥근달은 자식에게 폐를 끼칠까 봐 노심초사하시는 어머니의 모습 같아 쳐다보기 죄송스러워 고개를 떨군다. 어머니는 자식이 잘되길 저 달님에게 얼마나 빌고 비셨을까? 달은 우리의 마음을 되돌아보게 하고, 쉬어가게 하는 어머니 같다. 태양이 진취적이고 미래지향적인 엄한 아버지를 상징한다면, 달은 보수적이고 과거지향적인 자애로운 어머니의 성품을 지녔다. 불가(佛家)에서는 달을 “달빛은 두루 중생에게 비추어 재앙을 쉬게 하는 보살(月光遍照 息災菩薩)”이라하였다. 이렇듯 달은 자식들을 감싸주고 편히 쉬게 하는 어머니의 마음이었다. 신증동국여지승람 경상도 경주부에 보면 추석이 시작된 배경을 이렇게 이야기하고 있다. “경주의 6부(部)를 두 편으로 나누어 왕녀(王女) 두 사람으로 하여금 각기 부내(部內)의 여자들을 거느리게 하고서, 가을 7월 16일부터 매일 일찍 대부(大部)의 뜰에 모여 길쌈을 하다가 을야(乙夜, 밤 10시경)에 이르러 헤어지곤 하였

범을 점잖게 ‘산군(山君)’이라 부른다. 산속 임금이라는 뜻에서 범을 가장 높혀 부르는 호칭일 것이다. 16세기 명나라 강남의 문인 왕치등(王穉登)은 『호원(虎苑)』을 편찬하면서 일곱 번째 「위맹(威猛)」편을 두었다. 길짐승 최상위 포식자인 범의 위엄과 용맹을 상징하는 모습이나 이야기를 모았다. 찬사(讚辭)에서도 이른바 ‘산군’이라는 호칭에 걸맞은 심상을 그리면서 ‘왕의 DNA’가 어떤 것인지 나타냈다. 그러나 남성성을 찬미하는 듯한 가부장적 가치관이 투영된 이야기도 있어 자연세계와 동떨어진 인간문화의 편향성을 반영하기도 한다. 우선 몇 대목 인용하면서 음미해 보기로 한다. ○ 범은 아이를 먹지 않는다. 아이는 어리숙해서 범을 두려워하지 않으므로 잡아먹을 수가 없다. 아울러 취한 사람을 먹지 않는다. 반드시 깨어나기를 기다려 비로소 잡아먹는다. 사실 깨어남을 기다리는 게 아니라 사람이 두려워하기를 기다리는 것이다. ○ 범은 개를 먹으면 취하니 개는 범의 술이다. ○ 범은 구부러진 길을 가지 않는다. 범을 만난 사람이 구비진 길로 유인해 가면 피해 갈 수 있다. ○ 범이 굶주리면 과실 열매를 씹어먹기도 하니 짐승만 고집하진 않는다. 그런데 사람을 먹을 때면 남